Villa Köstlin

Einst lag sie an überaus idyllischem Ort, umgeben von Natur und anderen schönen Gärten. Jedoch, von der ursprünglichen Anlage und dem ehedem gerühmten Köstlin’schen Garten ist heute nicht mehr viel zu sehen und zu spüren: Die Villa Köstlin liegt heute, lärmumtost, an der viel befahrenen Rümelinstraße, in ihrem Rücken das Alt-Klinikviertel im Tal.

Erbaut wurde die Villa 1842/43 von dem aus dem Oberschwäbischen stammenden Bauinspektor Gottlieb Pfeilsticker für den Juristen Christian Reinhold Köstlin (1813–1856) und seine Frau Josephine Lang (1815–1880) als Familiensitz für das seit 1842 verheiratete Ehepaar und seine sechs Kinder. Zwar entsprach dieses Bauvorhaben eigentlich nicht den wirtschaftlichen Verhältnissen des noch jungen Gelehrten, aber – wie er im Dezember 1841 an Felix Mendelssohn schrieb –: „Ich habe mich als Grundbesitzer hier seßhaft gemacht; ich gedenke nächsten Frühling auf reizender Stelle mir ein Häuschen zu bauen, ganz so wie es für die Wohnung einer Josephine Lang sich schickt, von Rasen und Akazien rings umgeben, frei und hoch, und innen und aussen edle Formen.“

Damals noch außerhalb der Stadt gelegen, handelte es sich um eine Villa im spätklassizistischen Stil (und ist bis heute ein wunderschönes Beispiel für diesen Baustil in Tübingen): Wir sehen einen zweigeschossigen Putzbau mit einem flachen Walmdach und gerade schließenden Zwerchhäusern an den Seiten, zurückhaltend geschmückt von gestalterischen Merkmalen wie Schmuckelementen aus Sandstein, einer hölzernen Pilastergliederung an den Zwerchhäusern, Geschoss- und Brüstungsgesimsen, Fensterbrüstungsgittern aus Gusseisen und Schablonenmalerei. Ein Fachmann sprach von der „planerischen Präzision und der schlichten Noblesse der Fassaden“, die der Architekt dem Gebäude angedeihen ließ.

Im Lauf der letzten 180 Jahre erfuhr das Anwesen die eine oder andere Veränderung. Ein Teil des Gartens wurde überbaut und dient heute unter anderem als Parkplatz. Der Eingang wurde zwischenzeitlich von der Nordost- auf die Südwest-Seite des Gebäudes verlegt, die zum Süden hin gelegene Treppe zum Garten kommt, der Verkehrssituation sei’s verdankt, nicht mehr zur Geltung, und auch Umbauten im Haus sowie eine Erweiterung nach hinten haben seinen Charakter deutlich verändert. Immerhin, Haus und Garten stehen heute unter Denkmalschutz.

Wurde das Haus seit 1881 von der Verwaltung der Universität genutzt, so diente von 2012 bis 2024 der theologischen Ausbildung: Die Villa bot dem Zentrum für islamische Theologie eine Heimstatt, ganz in räumlicher Nähe zum Theologicum mit der evangelisch-theologischen und der katholisch-theologischen Fakultät. Wo einst die Familie Köstlin-Lang ihre Räume hatte, wurden Büros, ein Besprechungsraum, eine Bibliothek und Seminarräume eingerichtet. Nach dem Umzug des Instituts in einen Neubau lädt die Villa Köstlin nunmehr als universitäres College of Fellows, als Forschungs-, Vernetzungs- und Veranstaltungsplattform für Universitätsangehörige dazu ein, „den internationalen und interdisziplinären Austausch innerhalb der Universität und mit der Öffentlichkeit aktiv mitzugestalten“.

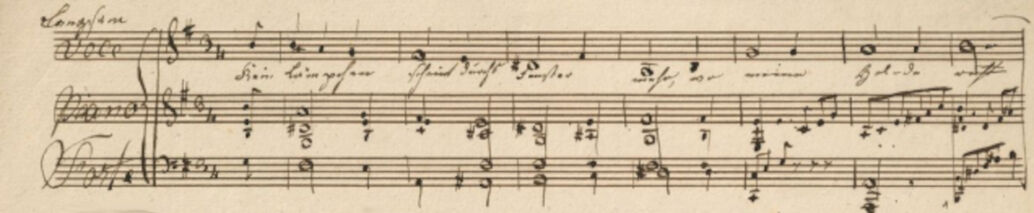

Auf diese Weise kann die Villa Köstlin wieder das werden, was sie bereits zur Zeit ihrer Erbauer war: ein Ort der kulturellen Begegnung und des kulturellen Austauschs. Denn der Jurist, der sich auch als Künstler und Schriftsteller betätigte, und seine Frau, die Pianistin, Komponistin und Sängerin, pflegten in ihrem Domizil ein ausgesprochen offenes Haus und ein angeregtes kulturelles Leben. Ihr Salon entwickelte sich rasch zu einem kulturellen Zentrum der Stadt. Man pflegte das kultivierte Gespräch, lauschte bei musikalischen Soireen der Musik (nicht zuletzt der von Josephine Lang selbst) und traf sich zu Dichterlesungen. Gäste in der Villa waren Ludwig Uhland und Ottilie Wildermuth, Hermann Kurz und Berthold Auerbach, der Universitätsmusikdirektor und Komponist Friedrich Silcher, aus dem Schwäbischen Dichterkreis Gustav Schwab und Karl Mayer. Auch Emmanuel Geibel, dessen Lyrik zahlreiche Komponist:innen inspirierte, stattete dem Ehepaar 1852 einen Besuch ab.

Dass das Haus zu einem kulturellen Ort wurde, nimmt nicht Wunder. Christian Reinhold Köstlin, der Gatte von Josephine Lang, war selbst künstlerisch aktiv: Im Hauptberuf Rechtswissenschaftler für Strafrecht, veröffentlichte er unter dem Pseudonym „Christian Reinhold“ – auch politische – Gedichte, Novellen, Theaterstücke und politische, an liberalen Ideen orientierte Aufsätze. Zu seinen Lebzeiten als vielseitiger „Dichterjurist“ bekannt, sind seine Publikationen nach seinem Tod allerdings in Vergessenheit geraten. Josephine Lang vertonte etliche seiner Gedichte. An ihn und seine Frau erinnert am Gebäude seit 2016 eine Gedenktafel, die die beiden im Profil zeigt.

Wer weiß, vielleicht stünde das Gebäude auch schon gar nicht mehr, wären städte- und verkehrsbauliche Pläne der 1960er-und 1970er-Jahre Wirklichkeit geworden. Denn einige Stadtplaner und politisch Verantwortliche in Stadtverwaltung und Gemeinderat träumten damals von der sogenannten Nordtangente: einer in beide Richtungen verlaufenden, mindestens vierspurigen Umgehungsstraße am Rand der nördlichen Innenstadt; die Rümelinstraße hätte auf der projektierten Trasse gelegen, wäre eventuell untertunnelt worden. Zeitweise wurde im Zuge dieser Planungen ernsthaft der Abriss der Villa erwogen. Letztlich kam es anders: In der Bürgerschaft regte sich Widerstand gegen die Nordtangente, die für das Stadtbild erhebliche Folgen gehabt hätte, und in einem Bürgerentscheid im Juli 1979 wurde das Vorhaben mit großer Mehrheit abgelehnt.

Aber vielleicht ist damit das letzte Wort in Sachen Stadt- und Verkehrsplanung – und damit in Sachen Umgang mit der Villa Köstlin – noch nicht gesprochen. Oberbürgermeister Boris Palmer hat die Idee ins Spiel gebracht, vom Alten Botanischen Garten auf der Südseite der Rümelinstraße eine „grüne Brücke“ zum Areal des Altklinikums zu schlagen und damit auch die Villa Köstlin wieder in eine grünere, von Natur umgebene und weniger verkehrsgeplagte Umgebung zu setzen. Verdient hätte sie es allemal, als architektonisches Kleinod, aber auch als eindrucksvoller, sichtbarer Ort der Erinnerung an die Familie Köstlin-Lang und damit das Wirken einer außergewöhnlichen Frau und Komponistin. Es wäre auch eine Art der Ehrung. Denn ansonsten finden wir heute nur noch ihr Grabmal auf dem Tübinger Stadtfriedhof und eine nach ihr benannte Straße im noch neuen Stadtviertel „Alte Weberei“ – eine Sackgasse. Da scheint ein Erinnerungsort, in dem wieder kulturelle Aktivitäten gepflegt werden, an ihrer eigentlichen Wirkungsstätte doch angemessener.

Text: Christopher Blum

(aus dem Programmbuch von „Komponistinnen. Tübinger Musikfest.“, aktualisiert 2025)