Josephine Lang

Tübingen 1842: Die Gerüchteküche brodelt. Christian Reinhold Köstlin, Juraprofessor und Schriftsteller, kehrt von seiner Hochzeitsreise zurück. Mit Neugier erwartet man vor allem seine Braut. Eine Münchnerin sei sie, so erzählt man sich, und „ein wahres musikalisches Genie“. Spekulationen über diese Dame machen die Runde bis nach Berlin, zu Felix Mendelssohn Bartholdy – der ahnt sofort, um welche Münchner Berühmtheit es sich hier handeln muss: Josephine Lang, Komponistin, Sängerin, Pianistin, Wunderkind des Münchner Bürgertums und Schülerin Mendelssohns, kommt nach Tübingen.

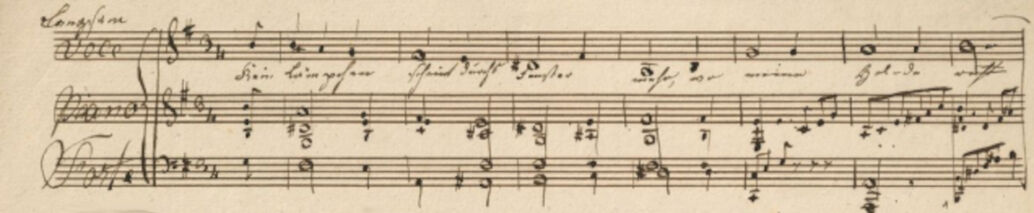

1815 als Kind einer Musikerfamilie geboren, beginnt Josephine Caroline Lang bereits im Kleinkindalter, Gäste der Familie mit dem Vortrag von Liedern zu unterhalten. Ab dem fünften Lebensjahr erhält sie Klavierunterricht. Schnell folgen Auftritte in Münchner Gesellschaften, bevor sie im Alter von elf Jahren ihr öffentliches Debüt in einem Konzert der Museumsgesellschaft gibt. Die ersten datierbaren eigenen Kompositionen stammen aus ihrem 13. Lebensjahr. 1830 lernt sie im Haus ihres Paten, des Hofmalers Joseph Stieler, Felix Mendelssohn Bartholdy kennen. Dieser ist von ihren Liedern so beeindruckt, dass er ihr 1831, bei seinem nächsten Besuch in München, Unterricht „im doppelten Contrapunkt, vierstimmigen Satz und dgl.“ gibt.

Im selben Jahr erscheinen die ersten Lieder der Sechzehnjährigen im Druck; weitere Liedersammlungen entstehen nun in rascher Folge. Längst gilt Lang in der bürgerlichen Gesellschaft Münchens als „one of the muses in disguise“, wie es die britische Schriftstellerin Anna Jameson in ihren Reiseberichten formuliert. In Salons und Soiréen singt sie ihre eigenen Lieder und begleitet sich dabei häufig selbst am Klavier. 1835 wird sie als Sängerin in die königliche Hofkapelle aufgenommen. Die Drucke ihrer Lieder erzeugen Resonanz, auch über München hinaus: 1838 veröffentlicht Robert Schumann ihr Lied „Traumbild“ (später op. 28, 1) als Beilage zu seiner Neuen Zeitschrift für Musik. 1841 berichtet Felix Mendelssohn, er habe seiner Schwester Fanny Hensel einen Band mit den neuesten Liedern Langs (wahrscheinlich op. 9) nach Berlin schicken wollen – doch sie besaß die Liedersammlung bereits. 1846 schreibt ein Rezensent der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung: „Die Künstlerin, der wir hier begegnen, hat sich durch ihre früheren Compositionen schon einen gewissen Kreis gebildet, in dem ihr Erscheinen gern gesehen wird, und wir dürfen gestehen, dass dazu auch von höherem Standpuncte aus Grund vorhanden ist. Wir haben es hier wirklich mit einem künstlerischen, mit einem poetischen Gemüthe zu thun.“

Dieses „poetische Gemüt“ kommt nun also 1842 nach Tübingen. Die Ankunft in der schwäbischen Universitätsstadt bedeutet einen drastischen Einschnitt in Langs Leben, und das in mehrfacher Hinsicht: Das kulturelle Leben der Stadt gestaltet sich deutlich anders als im feudalen München; zudem muss sich die Künstlerin mit ihrer neuen Rolle als Ehefrau und kurz darauf Mutter arrangieren. Nachdem sie ihren zukünftigen Mann 1840 bei einem Kuraufenthalt in Bad Kreuth kennengelernt hatte, vertonte sie innerhalb von zwei Jahren 23 seiner Gedichte. In Tübingen lässt ihre Produktivität als Komponistin nun drastisch nach: In den 14 Ehejahren werden im Schnitt noch ein bis zwei Lieder pro Jahr entstehen.

Köstlin lässt für seine Frau eine imposante Villa am Rande des Botanischen Gartens errichten, die er gleich mit zwei Klavieren ausstattet. In der Villa Köstlin verkehren insbesondere Universitätsangehörige und Literaten, darunter Ludwig Uhland, Gustav Schwab, Friedrich Theodor Vischer und viele andere, deren Texte Josephine Lang zum Teil schon in ihrer Münchner Zeit vertont hatte. Nach dem Tod ihres Mannes 1856 wird sie diverse weitere Texte ihrer Bekannten aus Tübingen und Umgebung in Musik setzen – darunter Lyrik Ottilie Wildermuths, Ludwig Uhlands und Albert Zellers. Zu Lebzeiten Köstlins jedoch vertont sie hauptsächlich die Texte ihres Mannes. Das Paar begreift sich als ideale Künstlergemeinschaft.

Nach dem Tod Köstlins beginnen schwere Zeiten für Josephine Lang: Finanziell nur notdürftig abgesichert, ist die Mutter von sechs Kindern gezwungen, ihre musikalischen Aktivitäten wieder zu intensivieren. Sie unterrichtet, komponiert und bemüht sich um die Publikation ihrer Lieder.

Hilfesuchend wendet sie sich dazu an einflussreiche Bekannte aus ihrer Münchner Zeit, darunter Clara Schumann und Ferdinand Hiller. Sie verhelfen ihr schließlich zu erneuter öffentlicher Wahrnehmung, zur Drucklegung weiterer Lieder und einer Verbesserung ihrer finanziellen Situation.

Josephine Lang stirbt 1880. Zu diesem Zeitpunkt hat sie nicht nur ihren Mann, sondern auch drei ihrer sechs Kinder überlebt. Sie hinterlässt über 300 Kompositionen, die meisten sind Lieder, dazu kleinere Chor- und Klavierwerke. Rund die Hälfte ihrer Kompositionen bleibt bis heute ungedruckt.

Text: Anna Magdalena Bredenbach